成就经典力作靠什么? ——拜读陈惠方传记文学新作《张思德》感怀

·“书香溢晚霞”征文·

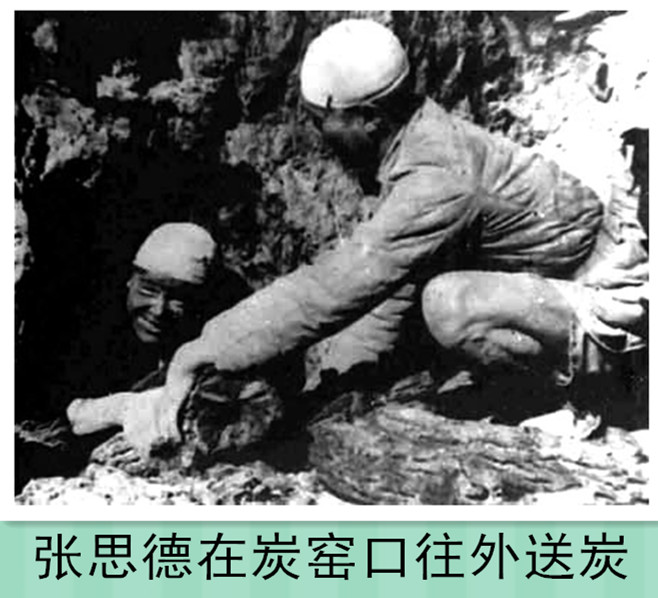

《张思德》,是军旅作家、北京市海淀区田村路军休所休干陈惠方的力作,10月上旬在国际多弗集团驻地召开了首发式暨赠书仪式。张思德是全军十位英模人物挂像之首,《张思德》被列为革命英雄系列丛书之一,由江西教育出版社出版。我是第一校对者,深为这部传记文学所感动,它翔实生动、感人肺腑、撼人心魄地描述了张思德这位传奇而平凡的“为人民服务”之典范短暂而光辉的一生,透彻地阐明了为什么毛泽东同志这位世纪伟人、创建新中国的元勋,要为一名因炭窑垮塌而牺牲的普通战士举行隆重的追悼大会,并发表文章《为人民服务》。毛泽东主席熟悉张思德的品质、精神、英勇行为,他由衷地感到张思德同志就是完全彻底、全心全意为人民服务的典型代表。一次偶然的机遇、一个平常的邂逅,张思德给毛主席留下了深刻的印象,毛主席将他的名字记在了本子上;对于张思德的意外殉职,毛主席深感悲痛,为表悼念,毛主席以其为榜样阐述中国共产党的宗旨——为人民服务,这不仅是最好的纪念,也产生了广泛而深远的影响!

《张思德》传记真真切切地再现了一位平凡战士极不寻常的一生,由苦难出生、过继生存、童年经历、战斗成长、艰苦长征,到勇挑重担、竭诚奉献,至永远定格于29岁。栩栩如生的描绘与诉说,让读者不仅有直观感受,似乎还正与这位可敬可亲可爱的战士相处着呢!书中刻画张思德的形象是那么得清晰鲜明,揭示的思想是那么得透彻深刻,记录的事迹是那么得生动感人。虽无轰轰烈烈的壮举,大都是平常敢于担当的行为、不知疲倦的辛劳,但串联起这些平凡的举动,想想他的所思所想所为,就会生发出醍醐灌顶的震撼与直击心底的启迪。这就是“为人民服务”的英模所具有的品质、品行与品格,会引起你对人生的思考,对社会主义核心价值观的认知,从而指引你向英模看齐。

对于《张思德》传记这部作品为何写得如此深刻、会造成怎样的社会影响,我只是说点肤浅的见解,日后必将引起社会的关注,会有众多读者的评说。在此,我想简要地分析一下成就这部力作的因素,凭我对相识相处半个多世纪的老战友作家陈惠方的了解,想从三个方面说点感觉:

丰富的创作素材。任何文学作品,素材原料都是第一重要的,纪实文学更是如此。张思德于1944年、29岁牺牲,至今已过去了70多年,要追忆其人生轨迹,呈现其业绩风采,揭示其内心世界,其难度是可想而知的。但是陈惠方以他责无旁贷的使命感,以全身心投入的执着追求精神,以极大的创作热情和不辞劳苦的意志,深入采访,到处奔波,广泛搜集。可以说,除张思德二万五千里长征走过的路没有去走以外,凡张思德生活、战斗过的地方,他几乎都亲历了、体验了、见证了、感悟了;凡与张思德有关联的知情者,他都找遍了、挖掘了、采访了;凡已问世的记叙张思德的文字材料,他都参阅了、摘记了、酌情采用了。其用心良苦之深、心血付出之大,可想而知。所谓功夫不负有心人,随着素材的积累,一部比较翔实、准确、深刻、全面记录张思德生平事迹、光辉思想的力作,终于铸成,得以面世。

扎实的文学功底。前苏联作家高尔基说过:“文学使思想充满肉和血,它比哲学或科学更能给予思想以巨大的明确性和说明性。”又说:“文学就是用语言来创造形象、典型和性格,用语言来反映现实事件、自然景象和思维过程。”陈惠方的文学作品,尤其是传记、纪实文学著作,我拜读过多部,诸如《海天魂》《魂系八卦》《海漩》《指点江山》《关键时刻》《中国希望工程》《滕氏定理》等,每部作品都启我心智、撼我心魄。他是擅长撰写主旋律作品的,弘扬中华民族不懈奋斗、奋发向上的精神,呼应国家改革开放、勇往直前的潮流趋势。他的报告文学尤为出色,多部作品在全国产生一定影响,荣获全国大奖,有的被列为经典文学作品;在文艺评论方面,亦颇有建树,如他对著名作家林斤澜小说的评论,对苏叔阳长篇小说《故土》主题思想的剖析,对“纪实小说”命题的质疑,都有独到的见解,在全国评论界有一定的地位。

我在拜读其作品时,常常为他的文学修养、文学功底所倾倒。他描写的人与事,具有很强的渗透力、震撼力和说服力,促使你产生共鸣共振;读后,文中塑造的形象、描绘的场景,久久地活跃在脑海,挥之不去。诚然,《张思德》传记更是如此。我在拜读时,总会产生一种幻觉,让我发出惊叹,作者似乎与张思德原来就是形影不离的亲人、战友,不然,怎么能把张思德的人生轨迹、生活场景、战斗场面和趣闻轶事如数家珍地展现在读者面前呢?精当的用语、细腻的描述、深邃的哲理、严谨的架构,必然创造出非同寻常的作品,从而夺人眼球、发人深省。

据我所知,陈作家自15岁在报上发表处女作起,就与文学结下了不解之缘,1963年从军后,当过8年师新闻干事,当过宣传股长、报社编辑,之后一直从事专业文艺创作,刻苦努力,博览群书,博采众长,厚积薄发,成为资深作家,成就经典之作,亦就理所当然、水到渠成了!

高尚的思想情操。这一点是极其重要,且难能可贵的。俄国大作家列夫·托尔斯泰说:“艺术不是技艺,而是艺术家所体验的感情的传达。”《张思德》这部力作经典,不就是作者与主人公的思想倾诉、“感情传达”吗?物理学家爱因斯坦说:“感情和愿望是人类一切努力和创造的背后动力。”在陈作家背后正有一种强烈的感情作为巨大的动力,推动着愿望的实现。撰写英模事迹,必有崇尚英模之举,敬慕英模之心。张思德全心全意为人民服务,忠诚于革命事业,勇于担当重责,其品质之崇高、情操之高尚,堪称是典范,而将其尽情地展现出来,同样要有一颗高尚的心,才能心心相印;必有一种深挚的感情、迫切的愿望,才能倾心付出,成就力作,而作家陈惠方就具有这样的情操与胸怀、感情与愿望。他是一位极具正义感的人,极富激情的人,政治思想强,作风朴实无华,为人正直厚道,性格嫉恶如仇,如同张思德那样,心想人民大众,同情弱势群体,遇有不公不平,总想挺身而出,甘愿倾心付出自己的能量。

上世纪八、九十年代,我国贫困地区的教育在呻吟、失学的孩子在呼唤的时候,陈惠方为国分忧,以振兴中华为己任,怀着至诚之心、至爱之情,历尽艰辛,深入太行山、大别山等几乎封闭的地区,采访实情,写出力作20余万字的《中国希望工程:贫困地区儿童失学危状及其救助纪实》。一石激起千层浪,他的“希望工程”在全国引起强烈反响,被誉为宣传希望工程的“开山之作”,荣获团中央“希望工程宣传贡献奖”证书。

陈惠方退休后激情满腔地到太行老区扶贫帮困,同河北省军区两位军师职退休干部一道帮扶赞皇县白鹿村,使该村在脱贫的道路上扎实前进、步步为营、成果丰硕,成为全省精神文明和物质文明同步攀升的脱贫致富的先进典型。陈惠方为革命老区脱贫致富奉献余热,不辞辛劳,达到忘我的程度。2015年6月18日,他与一些退休老同志去赞皇山里调查走访,一天之内跑了10几个点,由于劳累过度,次日凌晨突发心脏 病,急送赞皇县医院,院长亲自检查,发现血压已降至零,立即进行会诊抢救。这时,县领导也赶来指挥抢救;军区邱金凯副司令员得知此事,极为关切,随即指派白求恩和平医院专家前往救治,一刻也不能耽误。由于专家抢救及时有效陈惠方才脱了险。医生狠狠“训斥”他:“有你这样干的吗?”他憨厚地说:“那是我太投入而忘乎所以了呀!”事后他讲,那晚心痛如绞时,就感到要死了!他那时在日记本上写道:“6月19日星期五,4点50分,心绞痛闷,有种种迹象表明我的生命将要结束,好,死得其所,为共产党的江山而死,值!为老区人民福祉而死,值!”死得其所的两个“值”,让我动情动容,发出钦佩的慨叹!这是一种什么样的精神境界,什么样的为民情怀?不言而喻!

当年三位退休老兵帮扶白鹿村痴迷投入的动人事迹,被多家报刊作了报道,在社会上引起巨大反响。由于为民奉献竭尽所能,不遗余力,业绩骄人,2015年10月陈惠方被“中国老区建设促进会”授予“老区减贫突出贡献奖”荣誉勋章和证书;被白鹿村授予“荣誉村民”的称号。可能这一举措与功绩在中国作家行列是绝无仅有的。我读着张思德光辉一生的同时,就会自然而然地联想到陈惠方那为国忧民的举动与形象,令我感悟到,他的高尚思想情操与张思德多么相似相融啊!原来是一脉相承的全心全意为人民服务的爱民情怀成就了这部经典之作!(高塍镇 朱炳初)

苏公网安备32028202232970号

苏公网安备32028202232970号